1510 年,葡萄牙的航船驶入了果阿(Goa)口岸,击溃了印度统治者尤素福·阿迪勒·沙阿(Yusuf Adil Shah, 1450-1510)的军事防线,以“十字军的热情”入侵并焚烧了这座港口城市,使果阿的城市发展正式进入殖民时代。凭借着“有利”的地理位置,果阿从印度半岛西侧一个势单力薄的军事据点,一举发展为“葡萄牙东方殖民地”(Estado da India)[1] 的“首府”,果阿的城市建置也经历了不断完善的历史过程,以至于到葡萄牙殖民统治后期,果阿已经成为一个职能完备的城市典范,而其中的内在支柱即为“海上贸易”。凭借在东西方贸易航线中的优势地位,在葡萄牙人的外来管理下,果阿逐渐以一个国际商业中心的形象,出现在各类文本与地理图像当中,其中最为详尽、最具代表性的即为荷兰人扬·哈伊根·范·林斯豪滕(Jan Huyghen van Linschoten, 1563-1611)在《航海记》(Itinerario)中描绘的“果阿街景”。

然而,在寸土必争、信息至上的海权时代,果阿不仅面临着来自荷兰等地的巨大威胁, 还被卷入了复杂的利益旋涡,它使得国际商人们的身份摇摆不定,相关城市图像也平添了诸多主观色彩。在《航海记》的“ 果阿街景”中,印度本土的街道景观几不可见,取而代之的是一种陌生的西方氛围,那么以林斯豪滕惯用的创作手法来看,“ 果阿街景”究竟参照了哪里?看似“ 不切实际”的图像表现是否只是一种虚构?— 一个真实的果阿,我们需要进入到开启这座港口城市“形象转变”的实际建设中。

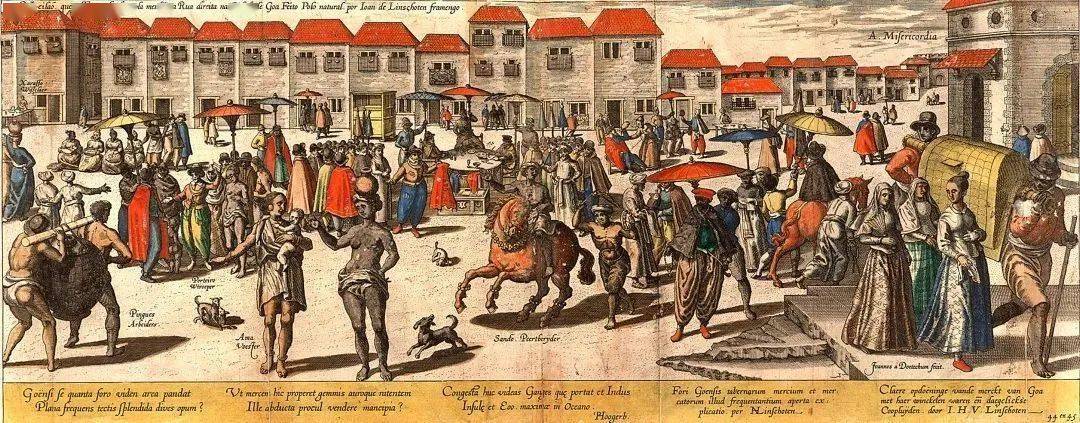

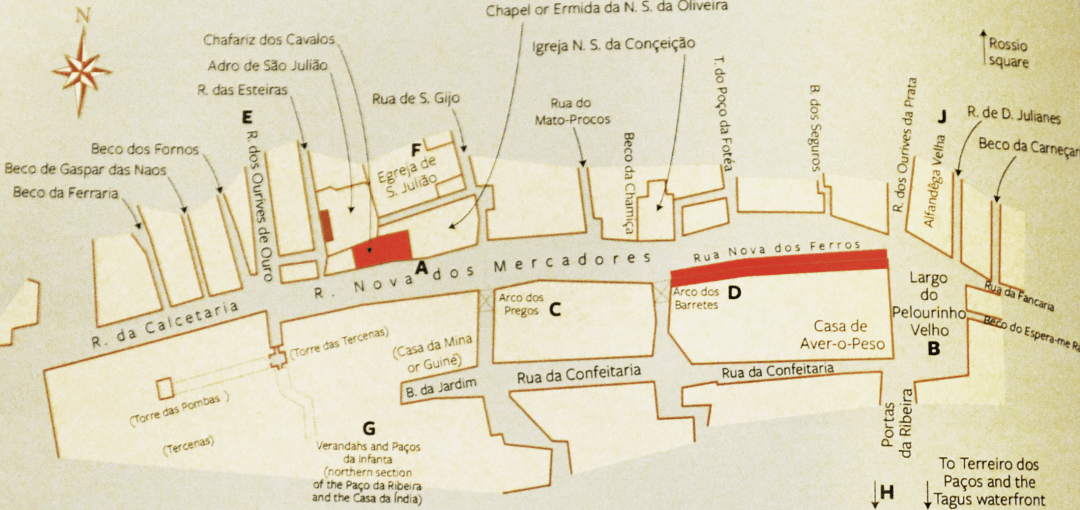

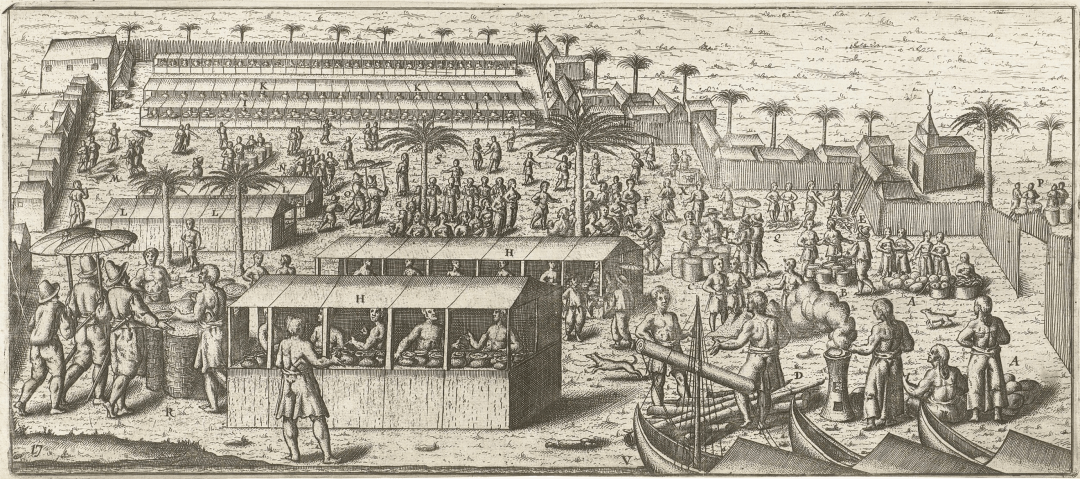

虽然果阿在葡萄牙东方殖民地中发挥着重要的政治与宗教职能,但商业贸易始终是维持果阿城市运转的关键,它作为每年“ 里斯本到葡萄牙东方殖民地航线”(即印度航线,Carreira da India)的终点,迅速发展为东西方货品的集散港。除了码头所在的滨水贸易区外,商铺云集的“ 直街”(Rua Direita)成为城市贸易的集中地,来自西欧和阿拉伯的货物经过海关大楼、运送到直街的商铺进行交易,以至于在此后的长时段内,这条繁忙混杂的街道成为果阿最具代表性的城区景观,同时在大西洋和印度洋贸易圈展示着自身的国际形象。在果阿,这条直街作为旧城的主干道,从总督官邸一直延伸至仁慈堂,将城市分为两半;它不仅承担着货品交易的重要职能,还是果阿宗教裁判所行刑地、税务局的收税处等, 从而在各类城市图像中占据了一席之地。即使如此,果阿直街的形象却罕有留存,以至于荷兰人林斯豪滕的相关描绘(图1)几乎成为独一无二的图像材料。

图1 果阿直街,出自让·哈伊根·范·林斯豪滕《航海记》,16 世纪,30×65cm,荷兰海牙皇家图书馆

1583 年,林斯豪滕从里斯本来到果阿,作为果阿大主教若昂·文森特·达·丰塞卡(João Vicente da Fonseca, 1530-1587)的秘书驻留当地。除了对果阿进行城市考察,林斯豪滕还借助自身的政治特权,接触到诸多地理图像与葡萄牙、东南亚商业贸易的相关文件, 同时凭借自身的制图技术摹绘新的地图,复制了大量航海(海岸、港口、河流、建筑、人种和习惯等)和商业信息。而林斯豪滕不仅在当地活动,还进一步向东航行,多次踏足中国和日本,成功获得关于远东城市的有利信息—直到1589 年返回里斯本。返回欧洲后, 林斯豪滕便依据自身在9年东方旅程中获得的情报,在1596 年出版了《航海记》和附有地图的手册,一举打破了伊比利亚对于远东航线信息的垄断,同时也凭借详尽的插图成为了解东方城市的图像权威。

在《航海记》中,林斯豪滕不仅绘制出现存最为详尽的果阿城市地图[2],还对果阿的“直街”(Rua direita)作出了细致的描绘。但在收录于《航海记》中的42幅关于东亚风土的插图当中[3],果阿的直街景观在形式和图像表现上却显得“格格不入”:林斯豪滕不仅以“近景” 的方式描绘出具体的街区景观,后者还是唯一一幅以“长卷”的形式展现的东方城市。

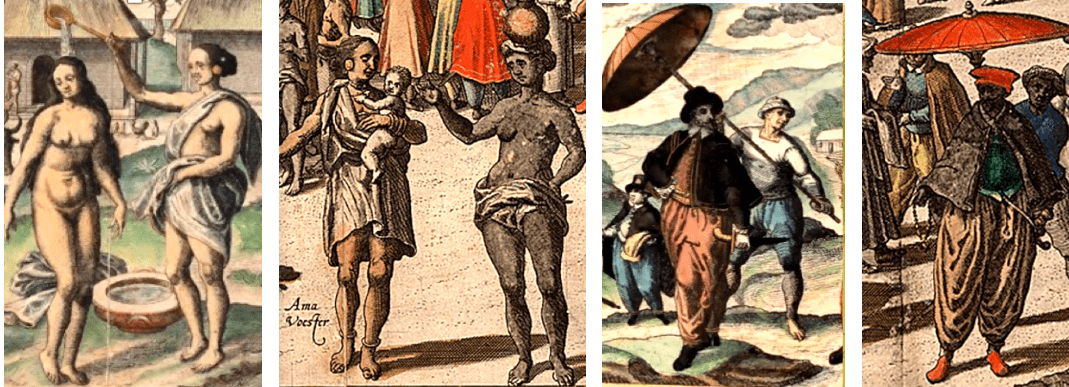

在画面的人物表现上,街边聚集的各地商贩吸引着货商的关注,骑马的葡萄牙贵族在道路中央游走,当地的仆人或奴隶撑伞紧随其后。在果阿,直街又称“ 拍卖路”(Rua dos Leiloes),在林斯豪滕居住时,约有6万居民,但大约仅有1500位葡人[4];因此,这条街道除了两侧密集繁杂的商铺外,另一重要特质便是其中民族混杂的人群,不仅有来自非洲和美洲的奴隶在此展示销售[5],各地商人的形象同样风格迥异。但从图像来源上看,画面中的多数人物、甚至形象组合都能在其它41 幅插图中找到部分相近表现,几乎是书中东亚各地人物形象的一次大规模“ 挪用”(图2),以此营造出商业繁盛、摩肩擦踵的街区景象,使其成为《航海记》中人物形象最为密集、后方场景却最为具体的城市图像。

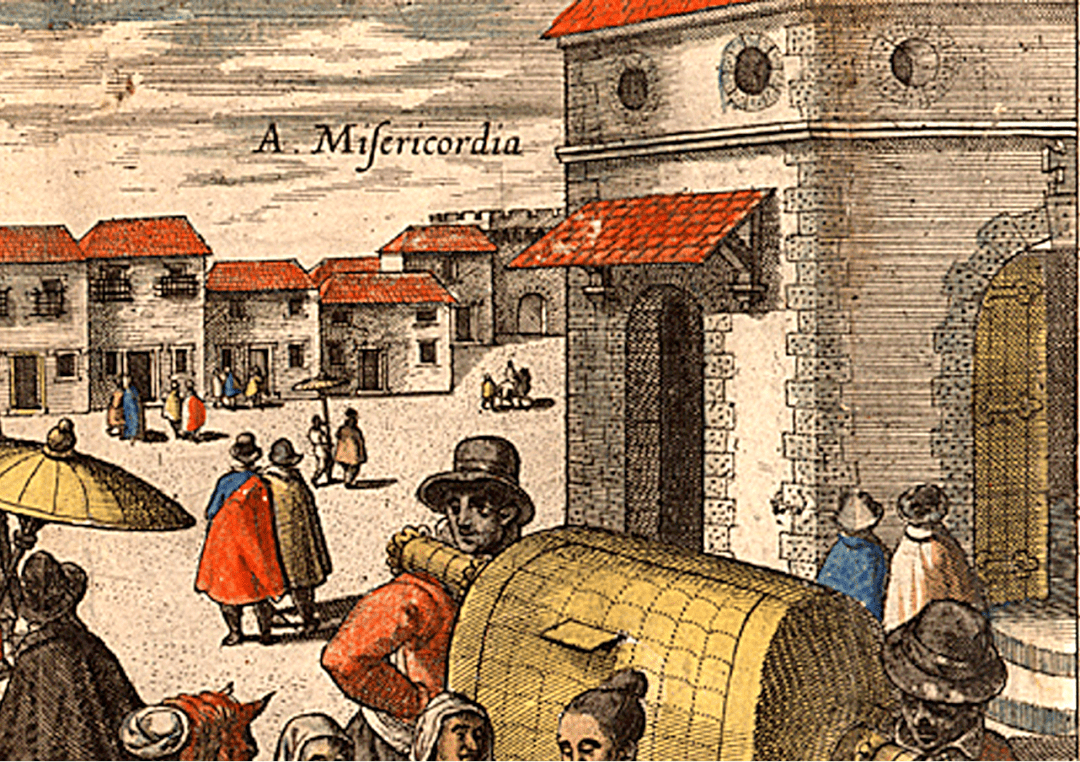

在画面背景当中,井然有序的房屋几乎以“ 平视”的角度加以展现,以至于成排的狭窄立面形成一种具有平面效果的“ 远景”,展现出街区的宽敞有序;在商铺尽头的拐角处, 一座城门类的建筑位于街道尽头,右侧体量可观的仁慈堂则位于街口,部分挡住了向后延伸的街道空间。值得注意的是,与前方密集的人物形象不同,这些建筑(图3)在《航海记》插图当中显得独一无二,不仅体现在林斯豪滕仔细“ 设计”的立面结构,还在于这些建筑“ 单元”组成了标准化的街区景观,似乎适应了一套严格的建筑规划。即使同时期果阿的城市地图能够为此类红顶白墙的街区景观提供整体的参照,细致入微的门窗结构、生活化的街区场景却无法在大尺幅的地图中找到对应。以此来看,林斯豪滕是否再现了真实的果阿景观?

图3 果阿直街建筑,出自让·哈伊根·范·林斯豪滕《航海记》,16 世纪,30×65cm,荷兰海牙皇家图书馆

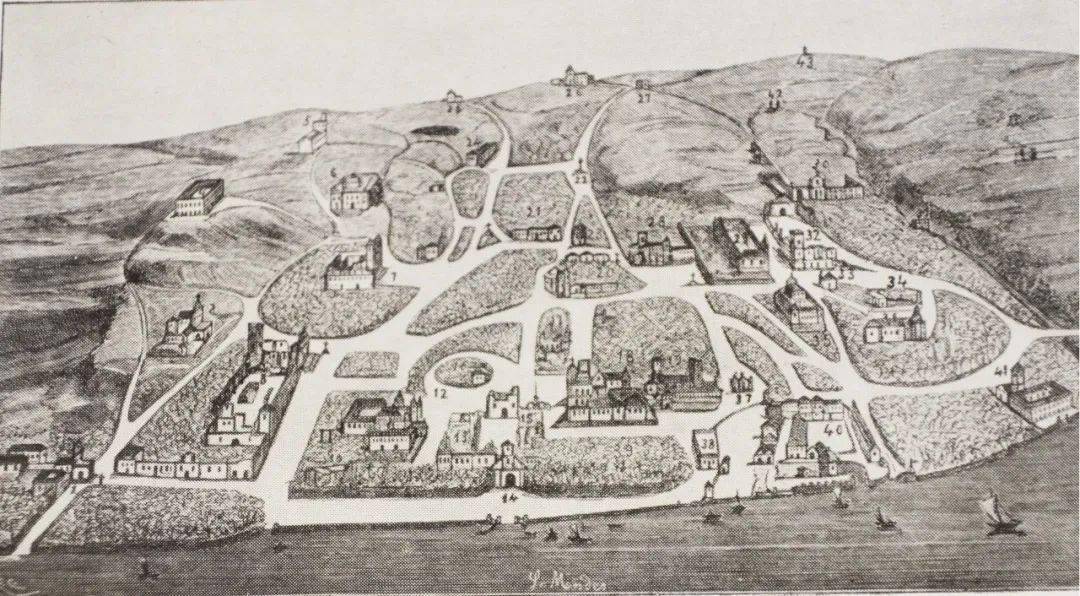

实际上,早在葡萄牙海军将领、葡萄牙东方殖民地的第二任总督阿方索·德·阿尔布开克(Afonso de Albuquerque, 1453-1515)1510 年攻占果阿时,这座印度本土城市的发展已经开始转向:城区最初即沿着曼多维河建立,逐渐延伸至“大里贝拉”(Ribeira Granda)的空旷地带,由此向内陆发展;时期的城垛得到重修,同时竖立塔楼、开凿炮眼, 连接起各座高地上的防御工事,保护着内地贸易区[6]。在阿尔布开克这位“东方凯撒”的强势统治下,由其侵占的岛(Ilhas)、萨尔赛特(Salsette)等组成了葡萄牙东方殖民地的“ 旧征服地”(As Velhas Conquistas)[7],成为即将发挥重要政治作用的“丘陵地带”(hilly country)[8]。而位于岛上的旧果阿则成为这一地区的统治中心。

1534年11月3日,罗马教皇颁布Aequu reputamus 通谕,成立果阿主教区,范围包括从好望角至远东的广大地区,使之成为五个省议会的宗座所在地,当地主教的权力足以与总督相匹敌,借助保教权在城内设立各类宗教建筑。而作为罗马教廷和特伦托公会决议的绝对支持者,葡萄牙人早已将一种特定的宗教布局融入本土和海外的城市建设,以“ 高地”为中心进行空间规划。经过16 世纪的发展,果阿的宗教高地从曼多维河南岸的山上的圣母山(Colina de Nossa Senhora do Monte)和圣山(Monte Santo),延伸至更多的周边高地,高居其上的修道院、教堂、塔楼和防御性建筑一同占据着城市的天际线,显示出“ 葡萄牙山城”般的城市格局[9],当地景观遭到破坏,内部城区以葡萄牙本土城市为“样板”进行建设, 果阿的“ 直街”也并非例外。而在这些所谓的“ 样板城市”中,最具代表性的莫过于“ 里斯本到葡萄牙东方殖民地航线”的起点、葡萄牙真正的首都——里斯本。

实际上,在此时的帝国中心里斯本,仅有两个已知的街道有图像留存,其中一个即为阿尔法玛区(Alfama)的“ 国王喷泉”(Chafariz d’ el-Rei)街道,相关图像(图4)绘制于1570-1580 年,作者同样被归为尼德兰画家。从图中即可看出,街道位于塔霍河沿岸、旧城墙和其中一个犹太聚居地前方,囊括了里斯本地标性的白色拱廊建筑,无论是街道位置还是图像表现,都与这一时期里斯本的其它城市图像存在呼应。在画面中,位于街区北侧的本地建筑为作品确立了主题,因为除了白色的拱顶建筑外,带有红色屋顶、朴素立面的狭窄建筑极具辨识度和代表性,厚实的墙体和狭小的开窗等,都进一步强化了重要的地区特质。但“ 国王喷泉”街道场景最为独特之处,却在于河岸的“ 人群”上,他们不仅来自各个城市阶层,黑人和白人在数量上甚至不相上下,并且借助水罐等物件和多样化的装束展现各自的职业与身份,使这一街道显得人种混杂、犬鸟遍布,展现出一个国际性港口城市繁杂热闹的生活图景,只是主导画面的不再是王公贵族,而是里斯本的普通百姓。因此, 从主题和内容上看,这位尼德兰地区画家对于“ 国王喷泉”街道的描绘与林斯豪滕笔下的果阿直街(图5)十分相近,后者同样借助混杂多样的人物形象展现出一座“ 首府”城市、国际性港口应有的丰富面貌,但在建筑细节上,林斯豪滕的描绘却更接近里斯本另外一个有图像留存的代表性街区——新街(Rua Nova)。

图4 尼德兰画家,里斯本“国王喷泉”街道场景,1570—1580 年,93×163cm,贝拉多收藏博物馆

图5 果阿直街局部,出自让·哈伊根·范·林斯豪滕《航海记》,16 世纪,30×65cm,荷兰海牙皇家图书馆

实际上,“直街”并非葡萄牙人对于果阿街道的特殊命名,而是伊比利亚城市独有的道路形式,因为“直接连通两大城市地标”而得名。而“新街”即为里斯本直街中最具代表性的一条,它位于里斯本两个最富有的教区之间,长286米,宽达8.8米,走向与塔霍河平行,同时穿过圣胡里奥(Igreja di Sao Julio)教堂等重要地标。为了改变里斯本杂乱无章的城市面貌, 若昂三世(João III, 1502-1557)委托了诸多关于此类的景观创作,以便更好地进行整改工作[10]。在这条位于下城区(Baixa)核心地带的新街(图6),房屋多达3—6层,由承重的石柱或木梁支撑,同时在底层形成柱廊。值得关注的是,这些房屋在细节表现上已经显示出与林斯豪滕的果阿直街景观的相似性,无论是整体建筑造型还是门窗等细节结构,都在一定程度上呼应了果阿的商业建筑,但在关键的“阳台”表现上,林斯豪滕的描绘却显得异乎寻常(图7),虽然这些镂空阳台同样出现在里斯本新街的图像当中,具有日常晾晒的实用功能,但林斯豪滕笔下的阳台不仅带有极强的装饰性,还超越了一般的晾晒功能:近似于挂毯的黄色织物从“底部”垂下,而非搭在窗下的晾衣杆上,从而在结构上显得格格不入;这些织物不仅带有细致、多彩的几何纹理,还将二层的阳台打造成自我展示的平台,如同一个个“招牌”, 融入到下方街道火热的商业氛围当中,使这一街区的景观完全区别于同时期的海外商业据点。以此来看,林斯豪滕笔下的果阿是否真的与另一端的里斯本存在关联呢?

图6 尼德兰画家,《里斯本商业新街》局部,1570-1619 年, 65×95.5cm,伦敦古物学会-凯尔斯科特庄园收藏

图7 果阿直街建筑,出自让·哈伊根·范·林斯豪滕《航海记》,16世纪,30×65cm,荷兰海牙皇家图书馆

在里斯本的阿尔法玛区等,仍存有部分同时期的建筑遗存(图8、9),这些建筑的绝大多数窗户都受到木制窗花(Mashrabiya)的保护,源自里斯本在统治时期遗留下来的传统[11]。因为在的城市当中,这种带有几何纹样窗花的阳台结构,不仅能够减少恶劣天气对于建筑内部的侵扰,还能够自由调节开合程度,以便居民观看城市的日常生活。在部分建筑中,这种窗花也部分演化为半封闭的结构,增加了室内与室外的联通,同时保留了的传统装饰趣味,从而丰富了里斯本城内狭窄的建筑立面。因此,这种带有窗花的阳台同样被用于里斯本新街的建设,甚至延伸到林斯豪滕对于果阿直街的描绘当中。那么里斯本的街景是如何进入林斯豪滕视野之中的?

实际上,这种风格的影响力同时延伸到欧亚大陆的东西两端,在印度,被称之为Jharokha的阳台样式同样显示出上述镂空窗花的影响,这种“ 印度-式建筑” (Indo-Islamic architecture)在12世纪随着古尔王朝建都德里正式得到发展,并在德里苏丹国时期迅速传播至印度北部。从样式上看,这种悬垂式、带有镂空装饰的封闭阳台Jharokha带有明显的装饰风格,一般带有两个壁柱,由两个以上的托梁支撑,并且处于上方屋檐的遮蔽之下。Jharokha结构多应用于印度拉贾斯坦邦的大型建筑上(图10),并且凭借其实用性被添加到民居建筑中(图11),系印度中世纪建筑外立面最为鲜明的特征之一。由此可见,与里斯本本地的风格阳台相比,这种近似Jharokha阳台与林斯豪滕的描绘(图12、13)存在更为直接的相似性,林斯豪滕似乎截取了其中的核心结构,添加到葡萄牙直街类的商业建筑上, 从而以简洁的手法展现出果阿街区的建筑特征,在无形当中将里斯本与果阿两地的商业景观联系在了一起。

图12 果阿直街建筑,出自让·哈伊根·范·林斯豪滕《航海记》,16 世纪,30×65cm,荷兰海牙皇家图书馆藏

图13 果阿直街建筑,出自让·哈伊根·范·林斯豪滕《航海记》,16 世纪,30×65cm,荷兰海牙皇家图书馆

值得一提的是,这种葡印风格的影响并非单向的,由于部分建筑师被派往印度工作,盛行于里斯本的曼努埃尔式风格(estilo manuelino)同样吸取了来自印度神庙的题材与风格,并选取部分印度建筑的元素应用到本地的城市建设,删去在部分建筑上,域外风格的影响甚至一度超过对于意大利哥特式建筑元素的挪用,展现出“ 通往印度航路的发现对于葡萄牙本国风格产生的影响”[12],而在里斯本新街,这种异域风格同样伴随贸易活动而来,使之作为“东方景观的汇集地”从本土脱颖而出,成为葡萄牙东方趣味的发源地。

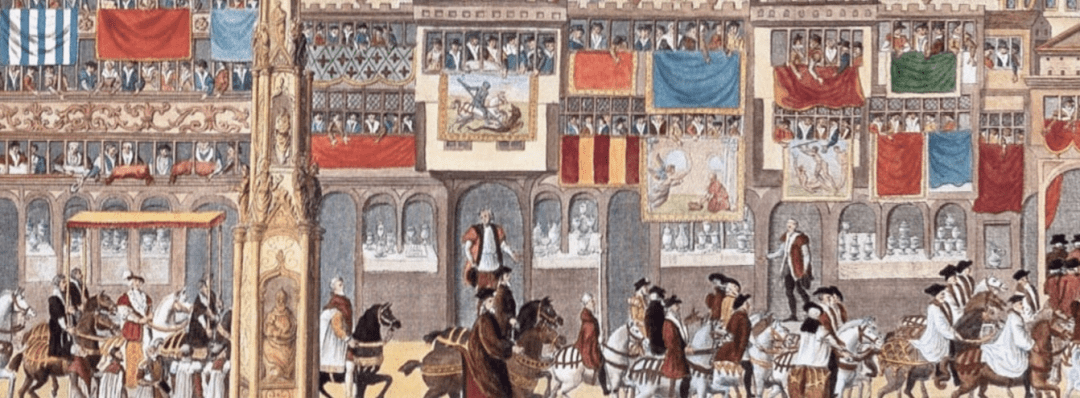

“新街被布置成一个城市当中的舞台,它的房屋、外墙和窗户充当背景,来自印度和欧洲的纺织品和昂贵的佛兰芒挂毯在特殊场合下会被悬挂出来。”[13]

到1581 年,里斯本新街已有20 家棉花与纺织品商铺,向来自塞尔维亚、布尔戈斯、瓦拉多利德、威尼斯和热那亚的各地商人们出售来自欧洲、印度以及远东的天鹅绒、丝绸、锦缎和塔夫绸等[14]。由于这些狭窄建筑的下层一般用作储藏室或者仓库,上层的阳台成为了商品的展示平台,如在葡萄牙宫廷画家格雷戈里奥·洛佩斯(Grego’rio Lopes, c.1490-1550) 的重要创作《圣塞巴斯蒂安的殉难》(图14)中,这条商业新街便作为里斯本的城市形象代表,出现在画面左侧,红、黄色的绸缎从窗户下方倾泻而下,为单调的街区建筑增添了一抹亮色。这种景象不仅与林斯豪滕对果阿直街的描绘遥遥相对,在欧洲境内还有大量与之呼应的相关传统,正如萨缪尔·赫科尼姆斯·格里姆(Samuel Hieconymus Grimm, 1733-1794)对于伦敦金匠街的描绘(图15), 当地居民借助高层窗台展示带有图像的织物、旗帜等,以此迎合节庆场合的火热氛围。

图14 背景建筑,格雷戈里奥·洛佩斯,《圣塞巴蒂安的殉难》局部,1536-1538 年,119×244cm,里斯本古代艺术博物馆

“从总督府邸到城区,是果阿最为美观的街道,叫做“ 直”(Duo drecho)街…… 街道两侧都是珠宝商、金匠、银行家以及果阿最富有、最顶尖的商人和艺术家( 的商铺)……街道的尽头是仁慈堂,在果阿进行了最美丽、豪华与全面的装饰。”[15]

图15 萨缪尔·赫科尼姆斯·格里姆,《1547年爱德华六世加冕行进行列全景》局部,1785 年,64.5×130.9cm,伦敦古物学会

对于此前生活在里斯本的林斯豪滕来说,多年从商的经历必然令其频繁往来于新街地区,对其真实面貌的熟悉程度不言而喻,而在葡萄牙东方殖民地的首都果阿,这种景象在葡人的规划下于直街得以重建,因此,当林斯豪滕重返里斯本、进行《航海记》创作时,对于果阿直街富饶景象的印象似乎与自身所处的里斯本重叠在一起,因而借助盛行的城市“ 长卷”,在狭长的画幅内创造性地展现了一种几乎与葡人无异的生活图景:密集而带有窗花的阳台在建筑立面形成“ 熟悉”的纹理,参与到一种规范化街区景观的营造,带有某种外来的“ 葡萄牙特征”[16],它们正如里斯本新街一样,不仅和仁慈堂等重要建筑一同位于城市的核心街区,也为这座城市塑造了一个充满活力的“ 国际形象”。此外,正如费尔南·门德斯·平托(Fernão Mendes Pinto, 1509-1583)在《远游记》(Peregrinação)中的记载,节庆期间的果阿展现出与欧洲无异的街道景观:“ 那条主要街道此时上上下下修缮一新,铺上了地毯,悬挂着许多绸旗,所有的窗口装饰得很漂亮……”[17]。因此,借助这种“ 城市长卷”,林斯豪滕在陌生的大陆延续了本土最具活力的生活景观,使得果阿和里斯本两座直线 公里的“首都城市”,呼应了同样一种久远的欧洲传统。

综上所述,林斯豪滕对于果阿街区建筑看似“ 矛盾”的设计,实为对于里斯本商业建筑的一种“ 模仿”、对于印度本土样式的挪用,同时在果阿城市图像有限的情况下,揭示出果阿街区景观与里斯本的相似性,更将葡萄牙本土的传统传递到陌生的大陆。只是在果阿,印度本土与葡萄牙传入的传统同时存在,使果阿的建筑样式在向里斯本趋近的同时,催生出更为丰富的结构变化,也正是这种建筑风格、街区装饰传统的统一性, 将欧亚大陆两端的“直街”直接联系在了一起。

然而,如果实际场景能够在内容上为林斯豪滕提供参照,那么这幅果阿街景独特的“长卷”形式又源自何处?

在同时期城市主题的架上绘画和版画中,“ 低视角”的街区景观并非近似意大利城市景观画(Veduta)的传统图像视角,它舍弃了全景式的表达,转而聚焦于具体的街区景象, 因而不仅无法展现城市的全貌,还需要狭长的画幅才能容纳足够的建筑单元、满足主题的需要。但自15 世纪起,这类城市图像却在以荷兰为首的低地国家发展起来,它不仅成为长卷绘画的再现对象,还借助瓷器、瓷砖画等特殊媒介进一步传播,从而随着大西洋贸易的开展,登陆里斯本等葡萄牙港口城市。由于大量城市在形态上都围绕“ 水道”展开,绘制者得以来自水上的、移动的低视角描绘出岸上的街道景观,不仅展现了本土的城市图景,更将其带往欧亚大陆的另一端,借助低视点的长卷,向西方传递着“远东”的形象[18](图16)。

因此,即使在葡萄牙,“此类作于16 世纪的街道景观画都被认为出自北方艺术家之手”[19],与林斯豪滕有着相同的创作背景。以此来看,果阿的街道景观似乎在形式上延续了北部画派乃至葡萄牙等地的特殊传统。因为在里斯本,“新街”作为现今留存最早的里斯本街区、15-16 世纪的城市贸易中心,相关图像不仅融入各类艺术主题,还诞生了独立的街景创作,如在出自尼德兰画家之手、流传最广的里斯本城市长卷(图17)中,绘制者似乎无视街景主题绘画长期以人物为中心的传统,将后方密集的建筑作为画面的视觉焦点,观者的视平线似乎与街道平行,沿着道路依次“ 观览”其中的具体“ 情节”。也正是在本件作品中,新街的建筑得到了最大程度的展现:三角形山墙和平顶间隔分布,底层由石柱支撑的拱廊在里斯本极具代表性,上方的2-3 层空间用作办公或生活区,被划分成更多的单元,以供多个家庭居住;饰有花窗的阳台已经融入市民的日常生活,在连续的建筑立面上形成密集的纹理。这种狭窄、紧凑的石屋与阿尔法玛区散乱的贵族宅邸在景观上形成鲜明对比,它不仅是里斯本平民阶层喧嚣生活的写照,更和前景中混杂无序的人群一同,成为这座国际港口商业贸易的重要见证。

图17 尼德兰画家,《里斯本商业新街》,1570— 1619 年,65×95.5cm,里斯本国家古代艺术博物馆

实际上,林斯豪滕从后期在里斯本从事商业活动直到启程果阿,都正值菲利普二世(Felipe II, 1527-1598)居住在里斯本时期,即大量里斯本城市图像绘制完成、进而在里斯本-马德里宫廷流通期间。在伊比利亚联盟尚且稳固的局势下,葡、西之间的关系在这一时期达到了高峰,葡萄牙民众对菲利普二世给予厚望,希望将里斯本建成新全球帝国的“ 世界之首”(caput mundi)。因此,在菲利普三世(Felipe III, 1578-1621)即位后,里斯本市政部门仍然希望国王能亲自到访里斯本,甚至将首都从马德里迁到此地[20],以此挽救国内衰退的经济态势。为了迎接菲利普三世的到来,市政厅在1609-1619 年期间对新街进行重建, 大量华丽的建筑在繁忙的贸易区建立,位于里斯本新街的部分建筑甚至能够和王宫广场附近的华丽性建筑相媲美,这条宽敞、穿过城市重要地标的街道(图18)已经成为“ 葡萄牙全球权力和宏伟建筑的一种再现”[21],以至于在巴托洛梅奥·德·多雷·纳洛(Bartolome de Torres Naharo, c.1485-1529)看来,即便是文艺复兴时期的罗马和教皇利奥十世(Leo X, 1475-1521)都无法与这条街的霸主地位相抗衡—“ 上帝降临在葡萄牙,而里斯本的街道就是其诞生之地”。[22]

即使这位尼德兰画家在《里斯本商业新街》的“ 长卷”中仅仅展露了密集而齐整的部分商铺,却在1570-1619 年间真切地见证了这种形象的全面形成。在其创作中,这种商业性街区景观似乎和“长卷”形成了固定的图像模式,它看似源自于尼德兰地区的滨水图景,却在葡萄牙的港口地区得到真正的发展,从而进入到林斯豪滕的视野,最终在果阿得到“重建”。

然而,虽然多年活跃在里斯本商界、往来于欧亚大陆两端的商业港口,林斯豪滕却始终在以荷兰人的身份介入国家间的利益竞争。其《航海记》在阿姆斯特丹出版后,促进了荷兰地理知识的一次飞跃,不仅首次详尽地展现了“ 里斯本-果阿航线”,还将葡萄牙东方殖民地的多方面信息公之于众,从而将伊比利亚国家在印度的“ 成果”直接带到了低地国家,影响了这一新兴帝国的政治、军事和商业行动[23],使得《航海记》和其它同时期的重要文献一同、在与葡萄牙的印度殖民地争夺中发挥了重要的指导意义。由于在东南亚地区的市场(巴淡[24] 等,图19)远远落后于葡萄牙东方殖民地,低地国家夺取果阿的价值不言而喻,因此,对于从商界卷入荷兰殖民活动中的林斯豪滕来说,《航海记》中的果阿直街不仅是在以“ 长卷”的形式对其真实景象作出“描述”(deion),更通过对于城市的“ 美化”表现、与国际商业中心里斯本的图像关联,暗示了这一不可多得的“ 新兴市场” 的存在。

图19 巴淡商业市场,出自威廉·洛德维克斯,《第一次航行》,1598年,阿姆斯特丹大学图书馆

而随着上述信息的陆续展露,16世纪后,葡萄牙在印度的大部分据点都纷纷落入英、荷之手。因此,果阿受到里斯本宫廷的高度重视,作为最重要的海外殖民地进行维护。经过近70年的发展,到16世纪末,果阿已经成为“伊比利亚城市模式在印度的翻版”[25],但和里斯本一样,活跃的沿海贸易不仅使果阿无法发展成为一个四面围合的山城,滨水区发展成为城市的重地。为了满足印度洋与大西洋上的远程贸易,果阿建立了17个船坞,使其成为唯一拥有造船厂的亚洲葡萄牙殖民地,在26年间服务了约8次里斯本与果阿之间的跨洋环行[26]。除此之外,屹立滨水区的的海关大屋(Alfândega)、繁忙的圣凯瑟琳码头(Cais de Santa Catarina)、码头东侧的大市集(Bazar Grande)、北边的王家医院、兵工厂等等,都使这座城市展现出以“滨水贸易区”为核心的空间布局。

但在具体景观上,真正将果阿与里斯本联系起来的却是政治与宗教重地的建立,1661 年,天意圣母堂(Igreja da Divina Providência)在曼多维河南岸建立(图20),位于总督宫东侧。建筑由两位意大利建筑师卡洛·费拉里尼(Carlo Ferrarini)和弗朗切斯科·玛丽亚·米拉佐(Francesco Maria Milazzo)依照罗马的圣彼得大教堂设计,巨大的圆顶在果阿城中十分突显,或依照布拉曼特早先的设计修建,并非通体采用在果阿盛行的巴洛克风格;而两侧的塔楼则可能像另一位意大利建筑师菲利波·尤瓦拉(Filippo Juvarra, 1678-1736)在里斯本设计的新大教堂( 图21)一样,借鉴了安东尼奥·达·桑加罗(Antonio da Sangallo the Younger, 1484-1546)为梵蒂冈圣彼得大教堂所作的设计[27](图22)。

除此之外,在尤瓦拉为里斯本滨水区所作的设计中,新的大教堂还毗邻西侧的王宫及广场, 以此将里斯本的政治与宗教中心并置,与米开朗基罗为罗马卡比托利欧山修建的建筑景观遥相呼应。而在果阿的曼多维河沿岸, 这座天意圣母堂同样与果阿政治中心—教堂西侧的总督宫— 联系在一起。这座由众多管理部门组成的总督宫沿着总督广场(Terreiro dos Vice-Reis)而建, 通过拱门[28]与河岸的总督码头(Cais do vice-rei)相通,内部还包含两个大厅和一个大型礼拜堂,与宫殿内部连接,在功能上与里斯本的里贝拉宫无异,正如法国航海家弗朗索瓦·皮拉德·德·拉瓦尔(François Pyrard de Laval, c.1578-1623)在其东方游记中所说:“(果阿总督)以(葡萄牙)国王的风格重建了宫廷”[29];在外部设计上,总督宫与果阿的旧城墙融为一体,同时整合了此前的阿迪尔·沙阿(Adil Shah)旧堡,整体带有晚期曼努埃尔式风格,并且呈现出巨大的体量。在攻占果阿后,阿尔布开克当即下令修复这座旧堡,使得这座濒临曼多维河的总督宫在环境上与里斯本塔霍河岸的里贝拉宫颇为相近,为此,佩德罗·德·马斯克林哈斯(Pedro de Mascarenhas, 1470-1555)[30]在1554 年离开原先的副总督府邸沙拜宫(Sabaio Palace),迁入这座新的府邸,将其正式定为总督宫,使果阿的政治中心转移到曼多维河沿岸。因此,即使现今仅有拱门得以留存,但在三个世纪中,位于曼多维河岸的总督宫都作为果阿的政治象征,展现在各类城市图像当中。

至此,果阿的政治中心总督宫和邻近的、以圣彼得大教堂为原型天意圣母堂在曼多维河岸形成了一个熟悉的古典地景:在欧亚大陆的另一端,新的里斯本王宫和参照圣彼得大教堂设计的教堂同样在塔霍河岸并肩而立,从而与葡萄牙在东方的“ 另一个首都”遥相呼应(图23)。

在林斯豪滕对于商业直街的描绘背后,是果阿政府执行有力的城市管控,因为除了当地耶稣会与罗马教廷的纽带,市政厅(Senado da Câmara)是保证果阿等殖民地生存在另一重要条件。1540 年,果阿已有4800 户家庭的葡萄牙社区建立了自己的市政厅[31],成为果阿最重要的市政机构,中世纪伊比利亚半岛的市政制度被转移到了新大陆。它还作为葡萄牙在东半球的首府城市的核心机构,与里斯本王室保持直接的联系。[32]因而在博克塞(Charles Ralph Boxer, 1904-2000)看来,它在“ 维系相距遥远的葡萄牙帝国与海外殖民地”方面, 甚至比耶稣会更为重要、持久[33]。在果阿,同样按照里斯本的模式建立的还有仁慈堂(1541 年),一如林斯豪滕在果阿直街街口的细致描绘(图24)。仁慈堂作为中世纪欧洲天主教的“ 善会”制度在亚洲大陆上的延续,在果阿与政府合作救济,致力于基督教信仰的迅速推广,从而与市政厅一同成为维持当地社会的两大支柱,最终形成和里斯本近乎相同的管理体系。

图24 果阿直街,出自让·哈伊根·范·林斯豪滕《航海记》, 1 6 世纪,30×65cm,荷兰海牙皇家图书馆

“统治者破坏了原先的城市,仿造里斯本建立了新城市……河港前设副王门和副王官邸,其背后的丘陵上建有广场、大圣堂和修道院等。”[34]

实际上,在林斯豪滕看来,果阿与里斯本非常近似,首先体现在两座城市均建立在一高一低的阶梯状土地之上。而从港口城市的具体建置来看,果阿也与其宗主国的首都里斯本一脉相承,在阿尔布开克早期对于滨水区和山地的规划的基础上,继任总督接续了葡萄牙的山城传统,将其建设成一个位居东方的滨海山城。正如费尔南德斯(Jose’ Manuel Fernandes) 所说:“ 在17 世纪,里斯本没有发展成为后来维也纳、巴黎或是伦敦那样的欧陆城市模式。同时在另一方面,它的独创性又强烈地影响了其它许多海外殖民地城市如里约热内卢、果阿、罗安达、澳门、马六甲”[35]。这类城市模式最为显著的特征即为依靠山丘和良港而建,城市呈开放式的半月状,高处作为居住区,低地则用作商业和运输中心,而“这种建城方法是最初腓尼基人创建里斯本时所采用的”[36]。

由于阿尔布开克将果阿视作“ 使未来的首都具有葡萄牙特色的好机会”[37],当地的一座乡间教堂都能够超过葡萄牙重要城市主教座堂的体量,建筑的正立面和塔楼的高度不断攀升,在比例上也不再恪守古典原则,“主塔高于绝大多数印度教神庙”,“ 穹顶高过所有地区的清线]。因此,“很快,果阿的街道变得类似于里斯本或波尔图的街道,在这些人的心中对他们的祖国的渴望逐渐减少,这些人在这个遥远的国家正在逐步重建另一个葡萄牙”[39]。

1775 年11 月1 日,里斯本爆发了世界历史上的强震,短短1 小时内,港口和沿海地区完全被海啸吞没,而由此引发的火灾几乎完全摧毁了里斯本的城区建筑。在这场地震中,16 世纪所兴建的大量曼努埃尔式建筑沦为废墟,里斯本主教座堂、圣保罗大教堂等宗教地标遭到不同程度的破坏,而一同消失的,还有那个“葡萄牙全球权力”的象征——商业新街。而在林斯豪滕的《航海记》中,曾经辉煌的里斯本却借助果阿的街景得以延续,以至于在这一时期,果阿一度超越了自身依托和效仿的城市:在方济各·沙勿略的管理下,果阿的声名在海权时代达到了顶峰,使得一个“金色的果阿”(Goa dourada)出现在曼多维河岸,形成一个众山环绕、高塔林立的滨水王城——“ 见过果阿的人无需再见里斯本” (quem viu Goa, excusa de ver Lisboa)[40]。

[1]指葡萄牙在东方的一系列沿海居住地、商站、要塞等,涵盖从好望角到日本、从莫桑比克到澳门的广大地区。

出于全文的表述统一、清晰,本文中的部分“殖民地”概念,同时包括“暂居地”、商业据点、军事要塞等,特此说明。

[3]在《航海记》的42 幅插图中,有36 幅为林斯豪滕的手稿,其它6 幅包括一幅世界地图和5 幅区域地图,展现出葡萄牙在亚洲的最新地理发现。

[5]顾卫民,《果阿葡萄牙文明东渐中的都市》,上海:上海辞书出版社,2009年,第146 页。

[9]参见刘爽,《“ 七丘之城”:从里斯本、果阿到澳门—跨文化视野下15—18 世纪罗马“ 圣城”景观在欧亚大陆的复制与改写》,载《美术研究》,2022 年第3 期,第46—55 页。

[17]费尔南·门德斯·平托等著,金国平译,《远游记下册》,葡萄牙航海大发现事业纪念澳门地区委员会、澳门基金会、澳门文化司署,东方葡萄牙学会,1999 年,第689 页。

[18]更多论述、图像表现,参见刘爽,《从全景到街景—从里斯本东方艺术博物馆藏“ 十三行潘趣酒碗”看“ 长卷式” 城市视野的形成》,载《艺术设计研究》,2021 年第1 期,第83—92 页。

[23]关于林斯豪滕《航海记》在地理大发现时期、荷兰与葡萄牙海外殖民地争夺中的具体作用、林斯豪滕对于荷兰殖民活动的参与,参见Arun Saldanha, PP 149-173.

[24]巴淡(Bantam),东南亚最大的城市之一,17世纪初曾被任称作“中国城”,因为中国商人主导了当地的辣椒贸易。

[25]顾卫民,《从印度洋到太平洋16 至18 世纪的果阿与澳门》,上海:上海书店,2016年,第7 页,第173 页。

[30]葡萄牙探险家、果阿总督,为首位发现迪戈加西亚岛(Diego Garcia)的欧洲人,并与1525—1526 年间出任马六甲的地方首长。1528 年,为了纪念葡萄牙航海家迪奥戈·罗德里格斯(Diogo Rodrigues, 1500-1577),毛里求斯、留尼汪等岛屿被命名为马斯克林群岛(Mascarene Islands)。

[34]汪永平,《印度殖民时期的城市与建筑》,南京:东南大学出版社,2017年,第33 页。

[35]参见顾卫民,《16—18 世纪葡属东方殖民城市的历史特征》,载《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》,2010 年第03 期。

[38]顾卫民,《从印度洋到太平洋16 至18 世纪的果阿与澳门》,上海:上海书店,2016年,第489 页。

+ There are no comments

Add yours